|

鳥山山あげ祭

栃木県鳥山町/七月二十五日〜二十七日

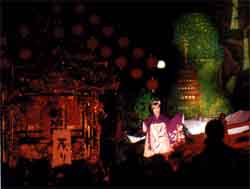

観木県鳥山町には、四百年の歴史をもつといわれる国指定の重要無形民俗文化財「山あげ祭」があります。山あげとは、物産の和紙で作られた巨大な背景の前で演じられる野外劇のことで、高さ十メートルもある紙づくりの大山や前山、語などが遠近法を使って道路に並べられ、拍子木で次々に場面が変わっていく勇壮華麗な舞台です。

舞台装置となる屋台が町の目抜き通りを巡回し、各会所前では、その舞台と大背景を組み上げ野外歌舞伎を披露します。周辺でもさまざまな催し物が行なわれ、普段は静かな街並も、この日ばかりは大勢の人出で賑わいます。今年の山あげ祭は七月二十五日から三日間、暑さの厳しい晴天の下で盛大に開催されました。町は祭り一色に染まり、人出は約十万人と予想され、大盛況のうちに終了しました。

烏山町では第十回国民文化祭の行事として郷土芸能大集合が開催されましたが、この山あげ祭が伝統芸能に対する関心を一段と高める役割を果たしました。

なお、山あげ祭はこの時期にしか実施されないため、烏山町では観光客のために町営の「山あげ会館」を平成三年に建設して公開し、年間五万人以上の入場者を迎え入れています。

この地域は夏の那珂川自然公園を中心に観光客が訪れますが、伝統的な行事を町の観光資源のひとつとして取りあげ、観光および商工業振興に積極的に取り組もうとしています。

鹿沼秋まつり

栃木県鹿沼市/十月九日〜十日

鹿沼市は日光西街道と例幣使街道の宿場町として隆盛を極め、独自の町民文化が色濃く残されている町です。この町民文化の神ともいえるのが、絢爛豪華な山車と屋台。庶民階級の素晴らしいエネルギーと古習を転業した屋台は、日光東照宮建立にあたった宮大工の流れを汲むもので、「鹿沼秋まつり」の主役として市内を壮観に練り歩きます。

「鹿沼秋まつり」は、今宮神社再建の慶長十三年(一六〇八年)、「雨乞い」で霊験あらたかな神を敬い、例祭を営んだのが始まりです。当初は簡単な「踊り屋台」の上で踊りや狂言を演じていたのが、やがて屋台に彫刻を飾ることに力が注がれ絢欄豪華な彫刻屋台が誕生しました。

十月九日午後二時に、各町内を出発した二十台の屋台が賑やかなお囃子に合わせて町内巡行を済ませると、美しい法被を縫った子供たちを前触れに祭りの参道に入場。各屋台の由来とお囃子の流儀が解説されたあと、お囃子の演奏が始まりました。

夕刻六時、全屋台の提灯に一斉に灯が入り、市内への「繰出し」が再びスタート。道路の辻で屋台どうしが向い合うと、「ぶっつけ」というお囃子の競演が行なわれ、お囃子連や若衆の意気も最高に盛り上がります。この「ぶっつけ」の競演は夜遅くまで続き、町は興奮のるつぼと化しました。

明けて十月十日、今宮神社の神楽殿では午後二時から夜九時まで、上殿町氏子衆により太々神楽が奉納され「鹿沼秋祭り」は終了しました。

前ページ 目次へ 次ページ

|

|